![220px-Luis_de_Góngora_y_Argote]()

Luis de Góngora (es.wikipedia.com)

Su formación fue renacentista, con influencias de la lírica tradicional del Romancero y de la culta de los Cancioneros; pero, como creador del Barroco, extrae y transforma artísticamente los temas y las formas de esa herencia del Renacimiento.

Su obra es la exaltación de una realidad que no aparece nombrada, sino definida por sus cualidades. Su poesía, de carácter minoritario, era para Gracián “la extremada armonía de una cítara que pocos percibían. Su expresión puede definirse como “un recargamiento ornamental y sensorial, entrelazado con una complicación conceptista”.

Hemos leído en clase algunas de sus obras, espero haberos convencido de que nos encontramos con un auténtico maestro de la literatura, os propongo que os “gongoricéis” un poco y que conozcáis un poco más de la vida y la obra de este autor.

Como siempre, la Biblioteca Virtual Cervantes nos ofrece una interesante plataforma desde la que partir en nuestro estudio del autor:

![gongora]()

RTVE elaboró este vídeo para conmemorar, el año 2012, el 450 aniversario del nacimiento de Góngora.

![gobrgora]()

El programa Radiofonías dedicó un programa a recordar Córdoba-Góngora, una creación radiofónica de René Faberet. Escuchadlo, es curioso. [Pulsad sobre el icono y estáis dentro.]

![descarga (2)]()

La vida de Luis de Góngora y Argote

Don Luis de Góngora y Argote (1561-1627) fue el máximo representante del culteranismo. Estudia en Salamanca y recibe las órdenes mayores, aunque su falta de atención a la liturgia eclesiástica hace que el obispo le amoneste de forma poco severa: una pequeña multa y la prohibición de asistir a las corridas de toros.

Comisionado por el cabildo, alterna sus viajes a diferentes lugares de España con su gran afición: el cultivo de la poesía. Así, su visita a Cuenca por motivos religiosos, dará lugar a uno de sus más bellos romances, de intención muy diferente a la que sus superiores concebían para un religioso que se iba a convertir en sacerdote:

![Diapositiva1]()

Góngora siempre había manifestado su intención de librarse de sus obligaciones eclesiásticas y establecerse en la Corte. Gracias al duque de Lerma, lo consigue en 1617 y es nombrado capellán de Felipe III, para lo cual es ordenado sacerdote a los cincuenta y cinco años.

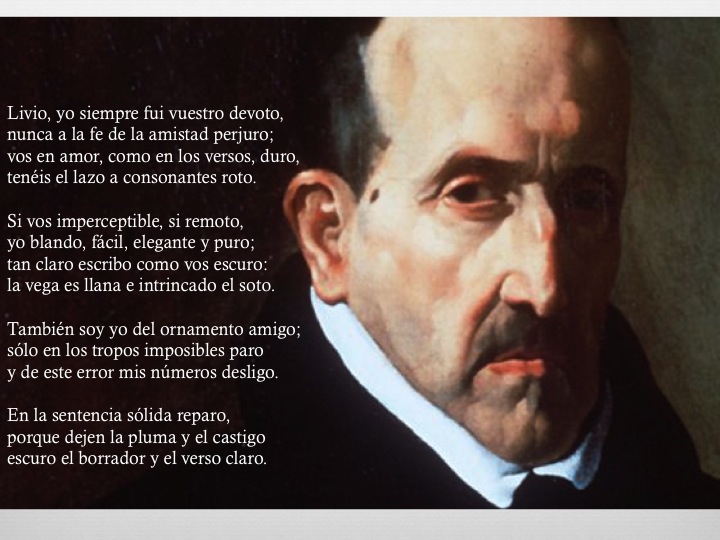

Tras la muerte de Felipe III se ve envuelto en una serie de dificultades provocadas por la pérdida del favor que había gozado con este monarca, y, sobre todo, por su afición al juego. Su despiadado enemigo, Quevedo, hará continuas referencias a la condición de sacerdote de Góngora y a su afición a la bebida y al juego. Así llegará a decirle que de la sotana no tiene sino la sota, en un claro juego de palabras entre el hábito sacerdotal (sotana) y un naipe de la baraja (la sota).

Además de las penurias económicas y vitales a las que hubo de enfrentarse Góngora, las rivalidades literarias tuvieron gran importancia en su vida. Lope de Vega y Quevedo se muestran enemigos acérrimos del escritor cordobés y, si bien la pugna entre Góngora y Lope se mantiene en el ámbito literario, la lucha con Quevedo llega a los niveles personales y vitales. Quevedo compra la casa donde vivía Góngora para que este, muy enfermo, en la miseria y con sesenta y cuatro años, se vea obligado a abandonarla y a regresar a Córdoba para morir, en mayo de 1627.

Este soneto, dedicado a la partida del conde de Lemus y del duque de Feria a Nápoles y a Francia, y forzando un poco los acentos para la rima, nos habla de su situación:

![Diapositiva6]()

Las obras de Góngora

¿Queréis leer todo lo que escribió Góngora? Adelante, la Biblioteca Virtual Cervantes nos ofrece su obra completa: Obras completas de don Luis de Góngora

El programa de Radio Nacional de España Archivo Sonoro incluye fragmentos de diversos poemas recitados por diversos intérpretes. Para oírlos, pinchad aquí.

La poesía satírica y provocadora de Góngora

Góngora poetiza los acontecimientos de su vida en letrillas, romances y sonetos en los que a menudo nos muestra su visión de la vida: unas veces crítica y otras alegres y desenfadada.

Un jesuita, el padre Pineda, hace un balance de su obra para las autoridades inquisitoriales y afirma: “Habla con maledicencia, y pica a todos los estados de la república cristiana y, muy ordinario, de todos los estados religiosos y eclesiásticos en general… y tanto más perjudicial, cuanto por ser… en verso… es más fácil de haber y más apetitoso de leer, y de acordarse y repetir, en conversación y fuera della”.

En sus poemas no deja títere con cabeza, se mete con todos: nobles y pueblo, damas y enamorados, y juega con las palabras descomponiéndolas para formar nuevos significados.

Es frecuente el uso de “conceptos” en estas composiciones. Cuando nace Quevedo en 1580, Góngora es ya conocido como poeta conceptista. Veamos un ejemplo en la letrilla Dineros son calidad:

![Diapositiva2]()

Góngora nos presenta en este poema una visión del mundo dual: realidad y su apariencia. La oposición de contrarios, típica del Barroco, aparece teñida de ironía, pero no por ello es menos ácida y preocupada. En esta letrilla de Góngora la ironía y la densidad significativa se alcanzan por los distintos juegos de palabras empleados por el autor. Puede ayudar a entenderlos este pequeño glosario del poema:

- cruzados: moneda de la época, y también soldado que en la Edad Media combatía en las Cruzadas.

- escudos: moneda de la época, y también el instrumento que sirve al soldado como defensa en una batalla.

- tahur: jugador tramposo.

- ducados: moneda de la época y también atributo del monarca.

- puerta de muchas llaves: alusión a la dificultad de poseer plenamente lo que poseen muchos otros.

- Marfira: nombre de mujer.

- “Cebolla… y mermelada”: alude a una muchacha vulgar (la cebolla) y una dama refinada (la mermelada).

Sin embargo, estos juegos no son más que máscaras que, a la vez que ocultan, desvelan una desencantada visión del mundo. También el desengaño puede mostrarse de forma irónica y desenfadada.

Hemos leído y visto en clase otra letrilla, también de contenido satírico. Podéis oír aquí la letrilla ¿Quién quiere un juguete?, interpretada por el cantautor Paco Ibáñez, para recordar que los poetas barrocos son, a veces, muy divertidos, e incluso un pelín obscenos…

Los romances

Fue Góngora un consumado poeta en metros cortos; en sus romances evoca temas tradicionales, como sucede en los romances fronterizos y moriscos; otras veces es el recuerdo de la infancia, lo que le hace componer versos de gran ternura y agudeza, como el romancillo “Hermana Marica”, probablemente autobiográfico, compuesto en 1580:

![Diapositiva4]()

En este otro romance, podemos ver cómo, a pesar de tratarse de una composición popular, Góngora enriquece su texto con un lenguaje cuidado, lleno de imágenes, metáforas y símbolos. Para entenderlo bien, hay que aclarar varios conceptos que pueden representar alguna dificultad:

- El color azul simboliza los celos. El romero tiene las flores azules, pero también se convertirá en miel, gracias a la paciente labor de las abejas.

- El amor, como las abejas, es capaz de convertir en dulzura hechos que podrían parecer negativos.

- La niña que aparece con la metáfora “Aurora de ti misma”, es muy joven, como el sol al nacer, así que podrá, como el sol, deshacer la niebla de sus dudas con la luz de su amor.

![Diapositiva3]()

En sus versos Góngora arremete contra los falsos idealismos del amor caballeresco o petrarquizante, del que siempre se burla. Su idea del amor es bastante más terrenal, incluso hay quien dice que nunca estuvo verdaderamente enamorado.

De 1580 es este famoso romance con estribillo burlándose y sintiéndose burlado por el amor. Góngora tenía solo 19 años cuando lo escribió. Vemos cómo aparece en él el tema de la mitología y los recursos propios del conceptismo: juegos de palabras, antítesis y paradojas.

![Diapositiva5]()

Romance es también la Fábula de Píramo y Tisbe, de tema mitológico, en la que Góngora funde sus tendencias culta y popular, creando un híbrido de seriedad y humor poéticos. Para aquellos a quienes apetezca conocer más cosas sobre la Fábula de Píramo y Tisbe de Góngora, aquí hay un excelente estudio:

Fábula de Píramo y Tisbe: texto y estudios

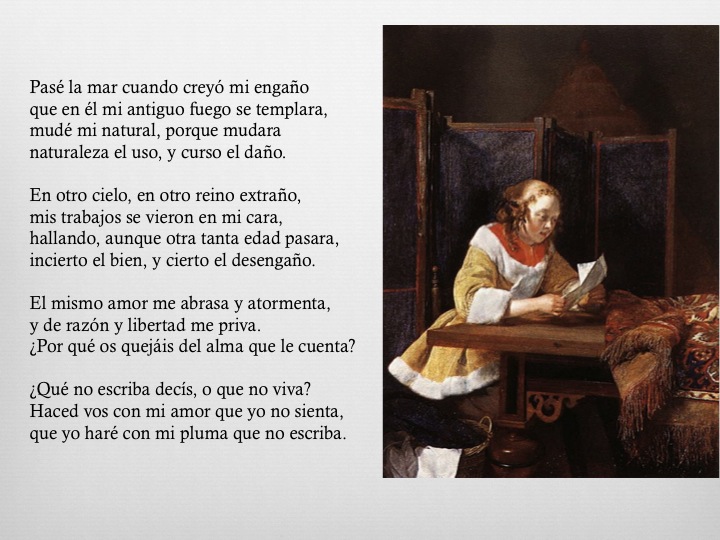

Los sonetos

El soneto es en Góngora, como en la mayoría de los poetas de la época, la composición breve más utilizada, pues la versatilidad de la esta forma la hacía adecuada para cualquier tema. Del poeta cordobés se conservan sonetos amorosos petrarquistas, morales, satíricos, en los que retrata humorísticamente la vida y la corte de Valladolid y de Madrid, y algunos de carácter religioso.

En este famosísimo soneto, que hemos leído en clase, se puede ver la versión barroca de un tópico que vimos en el Renacimiento, el “Carpe diem” o invitación a gozar de las alegrías de la juventud y la belleza mientras estas duren. En Góngora este tópico aparece teñido de la angustia del paso inexorable del tiempo y la cercanía de la muerte. En la búsqueda de la belleza las metáforas se superponen y las figuras se enlazan, pero la descodificación es posible porque los tropos se asientan en correspondencias lógicas y constantes. La realidad queda velada por las figuras retóricas, pero a su vez es desvelable por las exactas correspondencias. Es un magnífico ejemplo de la figura retórica de la correlación: una serie de elementos se distribuyen en el texto y luego se recogen agrupados en otra serie con la que se corresponden. Tiene dos fases: la diseminación y la recolección. Góngora disemina en los dos cuartetos los rasgos físicos de la mujer, uno cada dos versos, y luego los recoge —los recolecta— en el primer terceto.

![Diapositiva7]()

Fábula de Polifemo y Galatea

Tal vez refleje como ninguna otra obra la lucha del hombre barroco entre la realidad y el deseo. Escrita en octavas reales, utiliza materiales de la Odisea, y, sobre todo, del poeta latino Ovidio. Polifemo es un cíclope (gigante descomunal de un solo ojo) enamorado de la ninfa Galatea quien, a su vez, ama al pastor Acis. Los celos del cíclope le llevan a matar a su competidor arrojándole una roca, pero Galatea consigue que los dioses lo transforman en río.

Así pues, Góngora utiliza un tema especialmente grato para el Barroco: el deseo y el odio, la belleza y la monstruosidad, el amor imposible… son motivos muy apreciados por una sociedad atormentada. Dámaso Alonso, el gran estudioso de Góngora, dirá de esta obra:

“Góngora apura e intensifica los colores hasta el frenesí, sube a los cielos la hipérbole, agarra con zarpazo de genio las más hirientes, las más excitantes metáforas y, en fin, imprime a cada estrofa y en cada verso la poderosa huella de su genial intuición, de tal modo que, de allí en adelante aquel tema, de todos manoseado, pasa a ser esencialmente suyo, y el poema, su indiscutible obra maestra, la cima de las imitaciones de la antigüedad que en nuestra literatura se han hecho en los siglos XVI y XVII, y una de las joyas máximas de la poesía europea de tradición renacentista”

Dámaso Alonso, Monstruosidad y belleza en el Polifemo de Góngora

Al principio se nos presenta la cueva oscura donde vive el gigante Polifemo, hijo del dios Neptuno. Góngora nos va llevando, gracias a que domina todas las posibilidades fonéticas y sensoriales del lenguaje, desde el espacio tenebroso, donde vive Polifemo, a la alegría de los campos donde mora Galatea:

Caliginoso lecho, el seno oscuro

ser de la negra noche nos lo enseña

infame turba de nocturnas aves,

gimiendo tristes y volando graves.

La descripción de Polifemo es todo un alarde de grandiosidad gracias a las hipérboles y las imágenes:

Cíclope, a quien el pino más valiente

bastón, le obedecía, tan ligero

y al grave peso junco tan delgado

que un día era bastón y otro cayado.

Y frente a los tonos oscuros de Polifemo, Galatea se caracteriza por su blancura, suavidad y belleza:

Purpúreas rosas sobre Galatea

la Alba entre lilios cándidos deshoja:

duda el Amor cuál más su color sea,

o púrpura nevada o nieve roja.

Polifemo intenta conquistar a la ninfa, pero las desigualdades entre los dos son demasiado evidentes:

Huye la ninfa bella; y el marino

amante nadador, ser bien quisiera

ya que no áspid a su pie divino,

dorado pomo a su veloz carrera:

mas, ¿cuál diente mortal, cuál metal fino

la fuga suspender podrá ligera

que el desdén solicita? ¡Oh cuánto yerra

delfín que sigue en agua corza en tierra!

Un día, mientras duerme Galatea, Acis, un joven pastor, la descubre; y en vez de despertarla, le deja al lado ofrenda a su belleza: almendras y miel. Cuando despierta la ninfa decide salir a buscar a su misterioso admirados. Al fin lo encuentra y Acis al sentirla se hace el dormido, Galatea lo mira extasiada:

…………………………….atenta mira,

en la disposición robusta, aquello

que, si por lo suave no la admira,

es fuerza que la admire por lo bello.

Acis y Galatea se enamoran y se esconden de Polifemo para poder amarse:

No a las palomas concedió Cupido,

juntar de los dos picos, los rubíes

cuando al clavel el joven atrevido,

las dos hojas le chupa carmesíes.

Cuantas produce Pafo, engendra Gnido,

negras víolas, blancos alhelíes,

llueven sobre el que Amor quiere que sea

tálamo de Acis y de Galatea.

Mientras tanto, Polifemo, ajeno a todo lo que está pasando, canta su amor por Galatea. Para conquistarla le ofrece todo lo que tiene:

Pastor soy, mas tan rico de ganados,

que los valles impido más vacíos,

los cerros desparezco levantados

y los caudales seco de los ríos.

Sin embargo, todas sus riquezas no bastan para conseguir el amor de Galatea. A él, gigante desmesurado, solo le sirve su estatura para “En los cielos… escribir mis desdichas con un dedo”.

Pero las cabras interrumpen el canto de Polifemo, y él, al seguirlas, descubre el escondite donde se aman Acis y Galatea, que asustados huyen corriendo hacia el mar, donde mora Doris, la madre de Galatea.

Polifemo, celoso y enfurecido, arranca una peña y la arroja sobre Acis que muere. Llora Galatea sobre el cuerpo sin vida de su amado y suplica los favores de los dioses; estos, enternecidos, acogen entre ellos a Acis y lo convierten en un río:

Corriente plata al fin sus blancos huesos,

lamiendo flores y argentando arenas,

a Doris llega, que, con llanto pío,

yerno lo saludó, lo aclamó río.

Desde el punto de vista formal la Fábula de Polifemo y Galatea es la composición más brillante y acabada de Góngora. Nadie como él ha sabido sacarle a la realidad todas sus posibilidades de belleza. Al nombrarla de una nueva manera, Góngora, como todos los buenos poetas, inventa de nuevo el mundo, porque siempre es nueva la mirada sorprendida del hombre sobre las cosas.

Aunque, desde luego, no se trata de una reinvindicación contemporánea del poeta, es sorprendente que el grupo barcelonés Hidrogenesse cantara en su canción, Góngora, dos estrofas de la Fábula de Polifemo y Galatea. Una extraña e inesperada versión de la poesía de Góngora. Aquí está el fragmento de la Fábula que están cantando. En la primera octava real, Góngora describe el beso entre Acis y Galatea, que hemos visto antes. La segunda, aunque no lo parezca, describe el momento en que Acis, muerto de calor y de sed bajo el ardiente sol, bebe agua de una fuente:

![Diapositiva061]()

Las Soledades

En 1613, Góngora distribuyó sus Soledades en copias manuscritas. La obra desató en Madrid la más agria polémica literaria de la época. Lo que más chocó a sus detractores fue el ver todos los recursos de la poesía culta barroca usados para describir “gallos y gallinas… con otras semejantes raterías”, como le acusa Pineda. Y es que Góngora eleva a la categoría de sublime, gracias a su lenguaje ennoblecedor y al uso del endecasílabo, las cosas más sencillas y rústicas, hasta ese momento circunscritas a la poesía popular en metros cortos.

Se trata, sin duda, del poema más original y de más difícil comprensión del poeta cordobés. Escrito en silvas (1091 versos la primera y 979, la segunda), su argumento es tan sencillo que parece solo un pretexto para que el poeta luzca sus habilidades: un joven náufrago que ha sido despreciado por su amada, llega a la costa y es acogido por unos cabreros. Pasa con ellos la noche y, a la mañana siguiente, emprende su camino. Encuentra a un grupo de personas que se dirigen a una boda, el joven las acompaña y participa en los festejos.

En la Soledad segunda encontramos al joven peregrino con unos pescadores, a los que acompaña en sus faenas pesqueras y luego a su residencia, en una pequeña isla. Allí los pescadores le enseñan la isla y, a la mañana siguiente, le acompañan hasta tierra firme donde contempla una partida de caza que tiene lugar en la ribera. Aquí queda interrumpido el poema.

Según el crítico Pellicer, Góngora trataba de reflejar en las Soledades las etapas del hombre. En la primera simbolizaría la juventud, con las bodas y fiestas correspondientes; en la segunda, la adolescencia, con las artes de la pesca y la caza; la tercera y la cuarta (que no fueron escritas) serían un símbolo de la madurez y senectud al contarnos la organización económica y política de una comunidad.

Se han hecho también otras interpretaciones simbólicas del poema; sin embargo, la trama argumental parece solo un pretexto para que el poeta desarrolle sus dotes descriptivas, con especial referencia a una naturaleza tan idealizada como la del Renacimiento, pero que el poeta cordobés convierte en una pintura fuera de cualquier modelo real, una pintura que solo tiene sentido dentro del código poético de un autor que crea su propio universo.

Trascendencia de Góngora

Góngora fue un autor despreciado en el siglo XVIII, ni al romanticismo ni al naturalismo les interesó el arte aristocrático, refinado, densamente prolijo de Góngora. La recuperación de Góngora vino de Francia, de los poetas simbolistas. Un gran poeta, Paul Verlaine, que no sabía español, volvió los ojos a Góngora y, a partir de él los poetas de la Generación del 27 reivindicaron su figura.

El grupo de poetas que se estudia generalmente agrupado bajo el rótulo Generación del 27 (Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, etc.) realizó en 1927, de ahí precisamente viene el nombre dado al grupo poético, un homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla. La fotografía que tomaron con ocasión de este homenaje se ha considera siempre la “foto de grupo” de la Generación del 27.

![Tricentenario_Gongora]()

La recuperación de la obra de Góngora es uno de los rasgos que unen a los poetas de la generación del 27. Esta admiración por el poeta cordobés se plasmó en diversos actos. Además del homenaje en el Ateneo de Sevilla, los autores del 27 propiciaron la aparición de numerosas antologías y publicaciones. Entre las obras filológicas destinadas al conocimiento y divulgación de la obra de Góngora destaca especialmente el trabajo de prosificación de su obra llevada a cabo por Dámaso Alonso, gracias a quien podemos entender actualmente la obra del poeta cordobés

Reivindicar a Góngora conllevaba un aspecto lúdico, deportivo, también propio de la generación: permitía atacar la los “putrefactos” de la Academia y enlazar su nuevo lenguaje poético con la tradición literaria española.

![preview]()

ACTIVIDADES INTERACTIVAS SOBRE GÓNGORA

Góngora pretende elaborar un mundo de belleza absoluta, sustituyendo la realidad por elementos estéticos de mayor eficacia estética. Por ello, se afana por conseguir un lenguaje culto que, si bien es nuevo en cuanto a la intensificación de los recursos, queda encuadrado dentro de la tradición iniciada por Garcilaso y continuada por Herrera y la escuela sevillana.

Lo particular y personal de Góngora no es el uso de ciertos recursos, sino su mayor profusión e intensificación. Y ya lo advertimos, chicos, Góngora no es un poeta fácil. Por ello os presento aquí una serie de recursos y actividades interactivas que os pueden resultar útiles a la hora de estudiar la obra del poeta:

[Fuentes: FERNÁNDEZ SANTOS, Alonso [et al.] (1992), Literatura 2º, Barcelona: Magisterio Casals; ARROYO CANTÓN, Carlos [et al.] (2006), Lengua castellana y Literatura 1º de Bachillerato, Madrid: Oxford; GARCÍA MADRAZO, Pilar [et al.], (2008) Lengua castellana y literatura 1º de Bachillerato, Zaragoza: Edelvives. Proyecto Zoom; MELÉNDEZ, Isabel [et al.], (1996) Lengua y literatura castellana 4º ESO,Madrid: ESLA; PASCUAL, José A. [et al.](2008) Lengua y literatura 1º Bachillerato, Madrid: Santillana; MARTÍ, S [et al.],(2002) Lengua castellana y Literatura 1º Bachillerato, Barcelona: Teide; ESCRIBANO, Elena [et al.], (2008), Lengua castellana y Literatura, 1º Bachillerato, Valencia: ECIR. ]

![]()

![VERBOS[1]](http://lclcarmen3.files.wordpress.com/2011/04/verbos1.png?w=282&h=300) ¿Problemas con los verbos? ¿Todavía no has conseguido dominar la conjugación? No hay problema, os dejo aquí una serie de ejercicios interactivos para practicar. Recordad que tenéis que identificar y analizar perfectamente cualquier forma verbal. El castigo para quien no lo logre será copiar mil veces la conjugación del verbo “asir”.

¿Problemas con los verbos? ¿Todavía no has conseguido dominar la conjugación? No hay problema, os dejo aquí una serie de ejercicios interactivos para practicar. Recordad que tenéis que identificar y analizar perfectamente cualquier forma verbal. El castigo para quien no lo logre será copiar mil veces la conjugación del verbo “asir”.

![]()

Aquellos de vosotros que queráis leer la obra, no tenéis más que acercaros por la biblioteca del instituto y pedirla. Os encantará. Si preferís leerla en formato digital, pinchad

Aquellos de vosotros que queráis leer la obra, no tenéis más que acercaros por la biblioteca del instituto y pedirla. Os encantará. Si preferís leerla en formato digital, pinchad

En 1617 publicó sus Novelas amorosas y ejemplares, y en 1646, la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto, conocida también con el nombre de Desengaños. En todas las novelas de María de Zayas se puede apreciar la influencia cervantina, así como los ecos de la narrativa pastoril y bizantina, como el refinamiento de los escenarios y cierta dosis de idealismo. Además, es característica de estas obras la introducción de fragmentos en verso.

En 1617 publicó sus Novelas amorosas y ejemplares, y en 1646, la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto, conocida también con el nombre de Desengaños. En todas las novelas de María de Zayas se puede apreciar la influencia cervantina, así como los ecos de la narrativa pastoril y bizantina, como el refinamiento de los escenarios y cierta dosis de idealismo. Además, es característica de estas obras la introducción de fragmentos en verso.

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)